“Acessar o universo narrativo das obras afrofuturistas é lidar concomitantemente com a sua dupla natureza: a da criação artística que une a discussão racial ao universo sci-fi e a da própria experiência da população negra como uma ficção absurda do cotidiano: uma distopia do presente” – Kenia Freitas

“Por menos que conte a história / não te esqueço meu povo / se Palmares não vive mais / faremos Palmares de novo”. Os versos do poema Quilombos, de José Carlos Limeira (1951-2016), publicado no livro Atabaques, em 1983, me ajudam a conduzir a redação desta entrevista para a série #NovembroNegro. Entrevisto Lu Ain-Zaila (Luciene Marcelino Ernesto), escritora que vem dedicando sua carreira literária a escrever romances afrofuturistas.

Lu faz parte do grupo reduzido de escritoras negras que publicam romances no Brasil, e escreve influenciada por uma quantidade tão vasta de referências que vão do hip-hop a Carolina Maria de Jesus, passando por mangás, filmes e sambas antigos.

Se buscarmos uma tradição literária entre escritoras negras para o estilo em que se dedica, podemos destacar a trajetória literária de Octavia Butler (1947-2006), escritora afro-americana e referência para quem escreve ficção científica e ficção afrofuturista, como também, se faz necessário evocar o nome de Aline França, que em 1981 publicava no Brasil o romance “A mulher de Aleduma”, antes do termo afrofuturismo se popularizar e bem antes de ser apresentado por Mark Dery no artigo Black to the Future (1993).

Embora seja um conceito muito mais complexo que este meu esforço de síntese consegue descrever, o afrofuturismo pode ser lido como um movimento que visa transformar o presente, recriar o passado e projetar um futuro em uma perspectiva negra. Na literatura ele se aproxima da ficção científica, da aventura e do uso de referências da história e das mitologias africanas.

Voltando ao poema do Limeira, as narrativas encontram na literatura uma aliada para suas disputas, e neste embate, o Quilombo de Palmares pode ser narrado como um espaço físico, mítico e simbólico de releitura de um passado, transformação do presente e projeção de futuro em uma perspectiva negra.

Nada mais afrofuturista, assim como a obra da minha entrevistada, que lançou neste novembro de 2019 o romance “Ìségún”, com elementos de cyberfunk e filosofia africana. “Ìségún” compõe com “(In)verdades”, “(Re)volução” e “Sankofia” a instigante obra de Lu Ain-Zaila. Nesta entrevista para a série #NovembroNegro a escritora conversa sobre suas influências, seu projeto literário e o racismo no Brasil. Confira!

Quando começou seu envolvimento com a literatura?

Minha história com a literatura é tardia, depois dos 30 anos. Em 2007, meu conto sobre a Lei 10.639/03 foi selecionado para a revista Eparrei/SP, O Caminho Sankofa de Nande, uma visita familiar a uma antiga área de quilombo, regida por fogão a lenha bruto. Eu escrevi poesias num blog pessoal e no Recanto das Letras entre 2011 e 2014, e depois da Bienal do livro do Rio de Janeiro, em 2015, é que tive o ímpeto de escrever ficção. Existia uma sede pessoal minha por protagonismo, que não conhecia em profundidade até aquele dia.

Você escreve em uma perspectiva afrofuturista. Quais foram suas influências?

Sempre digo, pensadores negros embasaram minha literatura. Do tempo em que cursei o pré-vestibular comunitário à faculdade, nos movimentos sociais. A metáfora sociopolítica vem daí. Eu tenho uma escrita desse lugar, mas também tenho influência do hip-hop, fui a Lu Rap escrevendo, tive contato com Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, ouvi Abdias Nascimento, gosto de sambas antigos conscientes, mangá, filmes sci-fi, fui geração Arquivo X, mas nunca tive uma leitura de ficção científica de fato, lembro que só 1984 e 451 eram acessíveis em bibliotecas. Minha escrita é realmente curiosa, periférica e com ancestralidade, escrevo sobre problemas de ontem e de hoje e da mitologia africana.

O que é o afrofuturismo pra você?

O afrofuturismo é um movimento necessário num país de tantos negros sem chama de ancestralidade, higienizados desde a escolinha. É importante reconhecer esse movimento negro educador, os movimentos periféricos de literatura impulsionados por uma geração negra que diz: Eu existo, não para o cânone, mas para os seus.

Estudos recentes da pesquisadora Fernanda R. Miranda atestam que apenas 8 romancistas negras publicaram entre 1859 e 2006. Como você analisa esta situação?

Só ter oito mostra um problema sério. Será que sobreviver veio antes? Quantas escritas solitárias se perderam? E cada uma delas tem um certo nível de acesso ou momento que trouxe sua literatura à luz, isso é injusto, ainda mais quando pensamos na época atual, a era da internet e de muitos eventos, onde ainda vemos unidades e precisamos denunciar. Isso só mudará pela denúncia do racismo, das ausências aliada a um movimento de criar nossos espaços de fortalecimento também, uma luta para muitos por muito tempo.

Podemos também pensar no afrofuturismo como uma forma de rever o passado?

Sim, mas indo além da escravidão, existe uma vastidão histórica e de produção de conhecimento que não sabemos, que dizem ser europeia, como os primeiros usos da penicilina em Kemet (Egito), o papiro matemático de Ahmes, a astronomia ímpar em Timbuktu (sec. XI), tanta coisa. Uma história esplêndida que deve ser contada pelo presente para que existamos no futuro, não de naves, mas como sujeitos capazes de produzir oportunidades justas a qualquer momento.

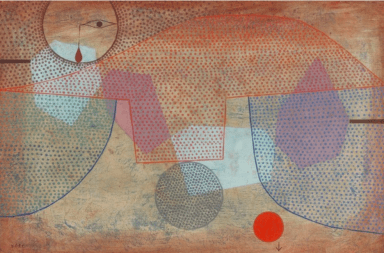

Capa do livro “Ìségún”. Foto: divulgação

Sobre o que é a seu último romance?

Ìségún é a minha escrita mais periférica, se passa entre comunidades, fala de samba, fala de racismo ambiental e de zonas de sacrifícios, sobre quem está nestes lugares, da modernidade disposta a dizimar ao mesmo tempo que assina essas carteiras de trabalho e também de nossa ancestralidade que precisa retornar aos nossos corpos, essência (èmi) e reconhecer suas linhas nesta realidade brasileira.

Comente um pouco sobre como é ser uma autora independente?

Não é fácil ser independente, custa caro quando não se tem sobrando, vai PIS, FGTS, o que tem, mas abre espaço, caminhos, aprendemos o jogo e a dizer “não quero isso nos rumos da minha escrita”, quando vem o “passa pano” para limpar os nossos traços literários, a capa… E também é difícil por ter que fazer tudo e ver tudo, o administrativo, o financeiro…

Você acredita que o Brasil possa um dia superar os efeitos da escravidão e das ideologias do pós-abolição e se tornar um país menos racista?

Eu não acredito no Brasil superando a escravidão. Racismo é poder e também parte do capitalismo, sendo assim, penso nos negros superando todas as práticas racistas e indo contra ações desse tipo, penso em nós, negros abrindo espaços nas estruturas, efetivando o fim de livros racistas nas escolas, trabalhando pela mudança das ementas racistas nas universidades, construindo um futuro onde silenciar, “deixar para lá” não seja mais um modo para a sobrevivência, para lutar amanhã. Precisamos implantar uma telepatia negra positiva nesse país, aí mudamos o tom da conversa e a cor na mesa de decisão.