“Não entendemos a lição eloquente.

Na primeira cidade da República, os patriotas satisfizeram-se com o auto de fé de alguns jornais adversos, e o governo começou a agir. Agir era isto — agremiar batalhões.” (Euclides da Cunha em Os sertões).

O assombro repercute. Continuamos sem entender a lição de Canudos. O som da farândola de fiéis que, em outubro de 1897, dá lugar a uma procissão – sem preces, sem cantos santos – de mulheres horrendas e crianças monstruosas ainda ecoa em quem visita o Parque Arqueológico de Canudos, administrado pelo Centro de Estudos Euclydes da Cunha da UNEB.

No longe de quem olha de cima do Morro da Favela, o silêncio chega às águas do Cocorobó e à caatinga de suas margens. No infinito do tempo, ao estrondoso estrepitar da matadeira e à matança de brasileiras e brasileiros perpetrada pelo Exército brasileiro em terra brasileira, eloquentemente denunciada por Euclides da Cunha.

A leitora e o leitor que atravessarem as mais de 500 páginas de Os sertões em busca das mulheres retratadas por Euclides encontrará viragos, bruxas, megeras, feias, desvairadas, imundas, fedidas. A primeira ocorrência das mulheres no livro, salvo engano, aparece com uma carta de padre Manuel da Nóbrega, preocupado com a “dissociação de costumes”.

Outras nos relatos biográficos de Antônio Conselheiro a respeito de uma tia, a mulher e a mãe. Há ainda as que tomam por base o pensamento do Conselheiro, que seguia a tradição de Montano do “máximo horror pela mulher”, proibindo “as vestes realçadoras”, “o luxo dos toucados”, “o demônio dos cabelos, a ponto de falar” “de costas mesmo às beatas velhas, feitas para amansarem sátiros”.

A repetição propositalmente exaustiva dessa imagem de horror à mulher cria no livro uma atmosfera sombria, aproximando-o da ficção gótica, podemos dizer, ao acentuar o terror, o medo e o espanto do narrador – e também de seu leitor – diante das figurações de mulheres:

“Grenhas maltratadas de crioulas retintas; cabelos corredios e duros, de caboclas; trunfas escandalosas, de africanas; madeixas castanhas e louras de brancas legítimas embaralhavam-se, sem uma fita, sem um grampo, sem uma flor, o toucado ou a coifa mais pobre. Nos vestuários singelos, de algodão ou de chita, deselegantes e escorridos, não havia lobrigar-se a garridice menos pretensiosa: um xale de lã, uma mantilha ou um lenço de cor, atenuando a monotonia das vestes encardidas quase reduzidas a saias e camisas estraçoadas, deixando expostos os peitos cobertos de rosários, de verônicas, de cruzes, de figas, de amuletos, de dentes de animais, de bentinhos, ou de nôminas encerrando cartas santas, únicos atavios que perdoava a ascese exigente do evangelizador. Aqui, ali, extremando-se a relanços naqueles acervos de trapos, um ou outro rosto formosíssimo, em que ressurgiam, suplantando impressionadoramente a miséria e o sombreado das outras faces rebarbativas, as linhas dessa beleza imortal que o tipo judaico conserva imutável através dos tempos. Madonas emparceiradas a fúrias, belos olhos profundos, em cujos negrumes afuzila o desvario místico; frontes adoráveis, mal escampadas sob os cabelos em desalinho, eram profanação cruel afogando-se naquela matulagem repugnante que exsudava do mesmo passo o fartum angulhento das carcaças imundas e o lento salmear dos benditos lúgubres como responsórios…”

Um detalhe, no entanto, sobressai na leitura: o sentimento ambivalente de repulsa e atração que o narrador nutre por essa “beleza imortal” de “madonas” com “belos olhos profundos” e “frontes adoráveis”. A dicção euclidiana se alinha aos retratos de mulher na literatura e na iconografia da segunda metade do século XIX e início do século XX, fartamente estudados na arte francesa do período por Mireille Dottin-Orsini na obra A mulher que eles chamavam fatal – textos e imagens da misoginia fin-de-siècle.

Originada, possivelmente, da lodosa grandeza e sublime ignomínia das Flores do mal de Charles Baudelaire, a figuração da mulher fatal adentra a literatura brasileira com a “Abyssus” de Olavo Bilac, que beija e assassina; a Capitu de Machado de Assis com suas madeixas despenteadas e seus oblíquos e dissimulados olhos de ressaca; o sequioso vampiro da personagem escritora do romance Lésbia de Maria Benedita Bormann; a carnívora demoníaca “Lésbia” de Cruz e Sousa; a blasfêmia da arte e o assombro fatal da “Pecadora” de Augusto dos Anjos. São muitas as femmes fatales, temidas igualmente por seu horror e seu fascínio.

O texto de Euclides, nesse aspecto, é sempre surpreendente. O tratamento que dá às mulheres em seus quadros acaba dando um nó no leitor, e seu estilo gótico envereda por caminhos de braços retorcidos numa tessitura nem um pouco fechada em si mesma. Como diz Ronaldes de Melo e Souza em A geopoética de Euclides da Cunha, na mundividência euclidiana, o monólogo do especialista é descartado em favor do diálogo com os diversos protagonistas do “drama gnosológico”.

A voz que narra sobre as mulheres não restringe, mas se distende numa polifonia sutil, abrindo-se à compreensão do projeto do autor de escrever um livro vingador, em consonância à existência e resistência das mulheres presentes em Os sertões.

Para a composição dos quadros protagonizados pelas mulheres de Canudos, Euclides utilizou 32 vezes a palavra “mulheres”, sete “mulher” e uma “mulherio” – poucas vezes, portanto, matematicamente falando. É importante destacar que, em quase metade desses ocorrências (19 vezes), ele escreveu sobre elas junto a crianças e velhos ou enfermos, sem contar as passagens em que se refere às infelizes e aos infelizes, que poderiam produzir outro cálculo.

E faz isso especialmente nas últimas cem páginas do livro, quando retrata “os que se entregaram confiantes” (as palavras são do próprio Euclides), feitos a partir de então prisioneiros do Exército brasileiro:

“Notou-se apenas, sem que se explicasse a singularidade, que entre eles não surgia um único homem feito. Os vencidos, varonilmente ladeados de escoltas, eram fragílimos: meia dúzia de mulheres tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos maiores, de seis a dez anos. Passaram pelo arraial, entre compactas alas de curiosos em que se apertavam fardas de todas as armas e de todas as patentes. Um espetáculo triste. As infelizes, em andrajos, camisas entre cujas tiras esfiapadas se repastavam olhares insaciáveis, entraram pelo largo, mal conduzindo pelo braço os filhos pequeninos, arrastados. Eram como animais raros num divertimento de feira.”

Nesse fragmento, o misógino narrador euclidiano se soma polifonicamente a outra voz de compaixão e solidariedade com os “infelizes” deste mundo – velhos, crianças e mulheres. Estas, inclusive, são observadas pelo narrador em seu terrível destino de sobreviventes da guerra. Convém repetir a sentença de Euclides – “As infelizes, em andrajos, camisas entre cujas tiras esfiapadas se repastavam olhares insaciáveis” – e lembrar que, no fim da guerra, a prostituição se tornou uma realidade para as “jaguncinhas”, termo que a população usava para chamar as meninas sobreviventes, netas e filhas dos “jagunços”.

Levadas de Canudos como troféus de guerra pelos militares, muitas delas foram vítimas de estupro e entregues por seus próprios “protetores” em prostíbulos ou casas de famílias para servirem como escravas, conforme atesta Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros no artigo “Canudos na perspectiva científica”, publicado na Revista do IHGB.

“A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois a miséria, o abatimento completo e a espantosa magreza de seiscentas prisioneiras”. Com esse registro em seção de título tão sugestivo e irônico (“Embaixada ao céu”), Euclides da Cunha assinala seu próprio espanto pela condição terrível do grande número de prisioneiras, que passam a convocar-lhe o olhar atento. Com elas, é emoldurado um “quadro de guerra”, expressão tomada aqui de empréstimo a Judith Butler em Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? A presença das mulheres de Canudos em Os sertões se tinge, então, de cores fortes. Sua existência na obra passa a ser a imagem de sua própria resistência.

Não parece ser apenas casual que, nas três primeiras edições de Os sertões (1902, 1903 e 1905), publicadas quando Euclides ainda estava vivo, ele tenha atribuído o título As prisioneiras, no feminino, à antológica foto de Flávio de Barros, titulada no masculino pelo próprio fotógrafo: 400 jagunços prisioneiros.

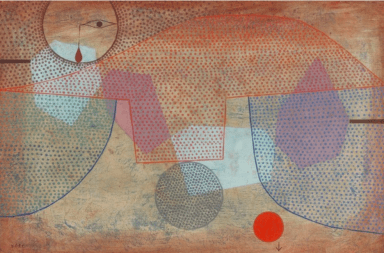

Lamento, Adir Botelho, 1993, Xilogravura, 51,0 x 39,0 cm, Prancha XCI (in BOTELHO, Adir. Canudos: xilogravuras. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes; Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002. p. 235.)

Enquadradas pela religião e pelo misticismo, pelo determinismo e cientificismo oitocentista, pela literatura e pela iconografia fin-de-siècle, pela medicina e pela imprensa, pelas autoridades governamentais responsáveis pela guerra de Canudos, as mulheres dos quadros de guerra de Os sertões encontram no olhar de Euclides não um mero observador, mas um narrador crítico que “enquadra o enquadramento” e o “enquadrador”, colocando sob suspeita a moldura de uma “conclusão inevitável do espectador” e de “nossa compreensão estabelecida das coisas”, como diz Butler acerca de outro contexto, terrivelmente semelhante – a leitura dos poemas escritos pelos prisioneiros de Guantánamo e a visão das fotografias da prisão de Abu Ghraib.

Dentre os quadros de guerra “enquadrados” por Euclides, um chama particularmente a atenção. Convém dedicar a ele algum tempo de reflexão. Trata-se do momento em que enfermos graves chegam carregados ao ajuntamento de prisioneiros, adolescentes franzinos choram e procuram desorientados por seus pais, crianças são levadas nas costas dos soldados desastrados, e mulheres – há um grande número de mulheres. Súbito, o olhar do narrador se dirige à imagem de uma mulher velha e interrompe a narrativa, em close-up:

“Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra – a velha mais hedionda talvez destes sertões – a única que alevantava a cabeça espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores; e nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra, – rompia, em andar sacudido, pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada; de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada… A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar agitante, de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes…”

A leitora e o leitor não ficarão impassíveis diante desse quadro euclidiano. A figura grotesca da mulher, descrita até então com detalhado realismo, não é mais caracterizada como um monstro. O monstro agora é também a criança. O quadro pintado não é mais apenas de um realismo gótico ou naturalismo zoomórfico. Euclides combina o panorama naturalista com um senso além do visível do mundo encenado: criação e destruição se juntam, inevitavelmente. A criação plana, estável, objetiva é destruída.

Os oscilantes reflexos da mente do narrador se contrapõem aos espelhos objetivos e polidos da realidade. Atrás da fachada da pretensa objetividade, está o horror do que pinta a seu leitor, sugerindo a luta em sua própria mente. Por meio do tratamento expressionista que ele dá à cena realista-naturalista, lembra em palavras as tintas das cores fortes e os movimentos das ondas distorcidas das pinturas O grito ou A tempestade, do norueguês Edvard Munch, ambas de 1893.

E, ao mesmo tempo, provoca o terror da beleza das xilogravuras da série Canudos, de Adir Botelho (EBA-UFRJ). O quadro de Euclides, retratando a menina nos braços da velha, se aproxima da arte expressionista, antes ainda de haver Expressionismo na literatura do Brasil e, possivelmente, sem ele conhecer as obras de Munch.

Ainda há um outro elemento a observar nesse quadro de guerra de Euclides da Cunha. Aquele que se reconhece um leitor acostumado a seus períodos longos e sinuosos interrompe a leitura na frase curta, escrita em sintaxe direta, sem metáfora alguma, sem qualquer ironia: “Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha”. Essa frase curta é um tiro transfigurado, que atinge o narrador autorreflexivo e o leitor. Ela é ainda o grito do narrador, do leitor e também da mulher que, em silêncio, é a única que ousa levantar o olhar e ameaçar o narrador já tão atormentado.

Subitamente ela aparece; subitamente desaparece nas reticências finais do parágrafo escrito pelo homem positivista, agora cheio de dúvidas, enquanto a farândola continua na fila movente de prisioneiros. A mulher torna a seu caminho agitante. Os infelizes ondulam-se em sua errância. A procissão não entoa cantos benditos. A mulher não diz nada. A menina não diz nada. Apenas o riso absurdo de dor e o grito de terror não desaparecem de dentro do quadro, nem da visão de quem está fora dele. Entre a ironia do riso e do grito, a imagem desse quadro de guerra de Euclides não podia ser mais macabra.

Em 1902, está pronto o livro vingador de Euclides da Cunha. Em Os sertões, a vingança do livro se alia a uma exigência. Euclides exige de seu leitor uma resposta ética ao sofrimento do outro. Exige sua capacidade de reação com espanto, indignação e crítica a enquadramentos estabelecidos – e, de certa forma, a seus próprios enquadramentos –, que determinam hipocritamente quem é e não é humano, quem é e não é qualificado para os direitos humanos. Mulheres bizarras, megeras, bruxas, viragos, maltrapilhas, hereges, analfabetas, loucas abraçam seus filhos e carregam em seus braços as crianças chagadas, com as faces rasgadas e os terríveis risos incompletos. São elas e suas crianças passíveis de luto? Pelo que vemos acontecer nas ruas e favelas (nome herdado de Canudos), com as mortes diárias de Marielles, a resposta é a mesma mais de cem anos depois: não.

Ao leitor, a imagem que fica desse quadro de guerra de Euclides é a de uma Pietà sertaneja, esculpida em esgalhos, limada a bala, tingida em sangue, distorcida com horror, como tão bem captou Adir Botelho em sua xilogravura Lamento. O sublime é aqui carregado nos braços do grotesco – a letra estranha de Euclides da Cunha, o traço grosso de Adir Botelho são gritos de piedade e lamento às lágrimas dessas mulheres aterrorizantes. Um dia, ainda assombrados pela vida das mulheres e de suas crianças, talvez sejamos capazes de entender a eloquente lição da guerra de Canudos.